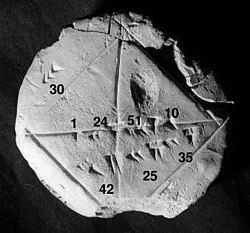

粘土板

2の平方根の近似値は60進法で4桁、10進法では約6桁に相当する。1 + 24/60 + 51/602 + 10/603 = 1.41421296... [2]。(Image by Bill Casselman)

粘土板(ねんどばん、シュメル語:dub[1]、英: clay tablet)とは、古代メソポタミアおよびその周辺地帯において文字を記すために用いられた材料 [2]。おもに楔形文字を記すために用いられた[2]。「粘土書板」とも[2]。

概要

[編集]粘土板とは古代メソポタミアおよびその周辺地帯から出土する粘土でできた板で、主に楔形文字を記しているものを指している。そこに書かれている文書は「粘土板文書」などと呼ばれている。

(粘土板は現代風に言うなら)文字の記録媒体[3][注釈 1]。文字を記録しやすく、携帯することも可能であったため、紀元前3000年以前から西暦紀元直後まで、さまざまな言語の記録に用いられた[3]。使用範囲・使用言語が多様であるばかりでなく、西暦1世紀~2世紀ころに廃用になるまでの前後3000年以上の長きにわたって用いられた材料であり、今までのところ発見されている粘土板だけでも40万枚になると言われており、今後まだ多くが発見される可能性がある[2]。

出土する粘土板は楔形文字だけが刻まれているものが圧倒的に多いが、なかには地図や図などが刻まれたものもある。当時あまりに一般的な材料だったので、出土する文書の比率としては日常的でこまごましたもの、たとえば領収書や納税記録やメモ書きなどが多いが、そうしたものばかりでなく、出土する場所によってはもっと重要な文書、たとえば学術書、外交文書、歴史書などの割合が高くなる。また「人類の(古代の)文学史上に輝く金字塔」などと賞賛されることのある『ギルガメシュ叙事詩』もこの粘土板で記されたということは指摘しておくべきだろう。

- 歴史

しばしば「粘土板を用いた文書作成はメソポタミアの楔形文字発生とともに始まった」と言われている。 シュメールの伝説では英雄エンメルカルが使者を派遣する際に使者が口上を覚えられないために粘土板に記したとされている。また、発掘によって確認された最古の(楔形文字の)粘土板文書はウルク遺跡第4層から出土し、紀元前3300年頃のものとされている[4]。

ただし厳密なことを言えば、粘土板の実際の初期の歴史はそれよりもさらに古い。(上述のように)最古の楔形文字の遺物はメソポタミアの古都ウルクで発見されたウルク文書のものとされるのに対し、粘土板はそれ以前から、楔形文字の前身である絵文字を記したり印刻するためにも用いられていた[2]。とは言え、本格的に大量に用いられるようになったのは楔形文字の書記のためなので「粘土板を用いた文書作成はメソポタミアの楔形文字発生とともに始まった」と言ってもさほど間違っているわけではない。

(ウルク文書の)主な内容は農作業や牧畜に関するものであり、伝説・考古学いずれも実用目的に由来しているところが特徴的である。粘土板文化圏はメソポタミアを中心としてシリア・アナトリア・エラムにまたがる広範囲なもので、時代の下限もアケメネス朝・ヘレニズムに至っている[4]。

楔形文字はまずはシュメール人によりシュメール語の書記に体系的に使われるようになり、その後下記の人々によって、彼らが用いる下記の言語の書記に用いられた[2]。

- バビロニア人・アッシリア人(アッカド語)[2]

- ウラルトゥ人(ウラルトゥ語)[2]

- ヒッタイト人(ヒッタイト語ほか数語)[2]

- フルリ人(フルリ語)[2]

- 古代シリア人(ウガリト語、エブラ語)[2]

- エラム人(古エラム語)[2]

- 古代ペルシア人(アケメネス朝古代ペルシア語、新エラム語)[2]

また歴史的な影響の観点から特筆すべきこととしては、粘土板はエジプトにまで運ばれアマルナ文書となり、さらには、地中海のクレタ文化、ミケーネ文化でも用いられて影響を及ぼし、線文字B文書(古ギリシア語)などの作成にも使われた、ということもある[2]。

通常は自然乾燥を施されたが、重要な文書は火で焼き固められて保存性を高めた[4]。乾燥させただけでは湿らせれば改変も可能であるため、改ざん防止目的で焼いたり粘土製の封筒をかぶせることもあった[3]。

製法・使用法・保存法

[編集]- 泥を用意する

- 篩にかけ、水でよく洗い、不純物を取り去る

- この作業は、メソポタミアの場合は省くことが出来た。なぜなら河が泥を運んでくるときに十分に水洗いされ綺麗になっているからである。

- 板の形にする

- 用途に応じた大きさで作る。大抵の場合,領収書など日常のちょっとした用途なので手のひらにのるくらいの大きさにつくり、学術書や外交文書などを作成する場合などは大型の板をつくる。

- 楔形文字を刻む

- 重要な文書の場合「日干し」にして焼き、そうでない場合単に「陰干し」にして乾かす

戦争などの火事によって陶器となって残る場合がある。また、現代になって保存のために窯で焼成することもある[5]。

リサイクル

[編集]天日乾燥させる利点は、水に浸すことでリサイクルできることである[6]。

古代バビロニアで筆記を教えていた学校エドゥブバでは、何度も書いて消してが行われた[7]。

主な用法

[編集]- 国政のための様々なデータの保管

- 商取引のための契約書

- 国内での売買の契約書、貸借契約の契約書

- 外交で条約などを締結するときの公文書

- 図書館などに置く学術書、詩、等

- 知識の蓄積の目的で図書館が建てられ、その蔵書は粘土板で作られた

- 粘土板に文字を書く勉強のための練習用ノート

- 文字を書く技術を習得するための学校のような施設があり、生徒は粘土板に書き取りをしていた(日本語でいう五十音の表やそれの書きかけのものも見つかっている)

- (貴族などの)持ち物の覚え書き

- 粘土板から貴族や富豪の夫人が服を蒐集し、リストを作っていたことが分かった

- バビロニアの世界地図

- バビロニア数学

- 紀元前1800年頃に書かれたプリンプトン322にはピタゴラス数(Pythagorean triple)が記されている。

ヴィンチャ文化の粘土板

[編集]

紀元前4500年頃から紀元前4000年頃にかけてのヨーロッパ新石器時代、農耕はさらにヨーロッパの内陸部まで広がり、ポーランドからドイツ、オランダにまで拡大していき、その時期にはセルビアのベオグラードに近いヴィンチャを中心にヴィンチャ文化が発展した。集落の内部で土偶が集中する箇所があったり、文字のような記号が刻される粘土板が出土したりすることで注目される文化である[8]。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ 小林登志子『シュメル―人類最古の文明』中央公論社、2005。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 『日本大百科全書』(ニッポニカ)[1]

- ^ a b c 図書館情報学用語辞典

- ^ a b c 前田徹「粘土板文書」『歴史学事典 6 歴史学の方法』弘文堂、1998年、P494。

- ^ Thickett, David; Odlyha, Marianne; Ling, Denise (2002-03). “An Improved Firing Treatment for Cuneiform Tablets” (英語). Studies in Conservation 47 (1): 1–11. doi:10.1179/sic.2002.47.1.1. ISSN 0039-3630.

- ^ Castillo, M. (2012-08). “The Evolution of the Page” (英語). American Journal of Neuroradiology 33 (7): 1199–1201. doi:10.3174/ajnr.A2521. ISSN 0195-6108. PMC PMC7965525. PMID 21778246.

- ^ Robson, Eleanor (2001). “The tablet House: a scribal school in old Babylonian Nippur” (英語). Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale 93 (1): 39–66. doi:10.3917/assy.093.0039. ISSN 0373-6032.

- ^ 大貫(2009)pp.62-66

参考文献

[編集]- 大貫良夫、渡辺和子、尾形禎亮ほか『世界の歴史1 人類の起源とオリエント』中央公論新社〈中公文庫〉、2009年4月。ISBN 978-4-12-205145-4。

- 大貫良夫「第1部 人類文明の誕生」『世界の歴史1 人類の起源とオリエント』中央公論新社〈中公文庫〉、2009年。

関連項目

[編集]- 粘土

- 粘土釘、尖筆

- 煉瓦

- アッシリア学 - 楔形文字が刻まれた粘土板を研究する学問。

- 円筒印章

- エアナーシルへのクレーム粘土板 ‐ 世界最古の現存するクレーム。銅の品質への苦情と対応の悪さが書かれている。

- ヌジ文書 - 最古の地図 Nuzi mapなどを含む。

- アッシュルバニパルの図書館